2023年4月23日,在高新开发集团统一安排部署下,城市建设集团在高新区管委会4号楼1楼多功能报告厅圆满举办“城建大讲堂”系列讲座第二期。

除公司全体员工参加外,本次讲座邀请高新区建设局、规划和自然资源局、城市建设事务中心、高新开发集团规划建设部、城市运营集团、科技产业公司、高新产业公司、科学城置业公司以及相关参建单位参加,200余人齐聚会场,共同探讨设计美学,思考未来科学城如何建设更美。

本期以“聚焦设计美学,探索科学城建设如何与“美”同频共振”为主题,邀请到“三研堂”创始人、首席设计师田筠和gad杰地设计集团有限公司合伙人、设计总监吴彦,从他们的角度和实践经验出发,分享他们在各自研究领域对“美学”的认识,为城市的“审美”开出了良方。

田筠老师认为美丽的城市和建筑固然没有终极模板,但评判仍然有三把标尺:文脉、原创、多元。

文脉

文脉就是文化脉络是历史传统有迹可寻,这些历史沉淀下来的气息和独特性体现在建筑景观上就是文脉。文脉是历史的印痕,是骨子里对传统的尊重。

国内有文化觉醒,渐渐觉得文脉非常重要,做设计特别讲究“故事线”,特别讲“文脉传承”。国学之风,新中式之风,都是要把文化之脉重新连接。

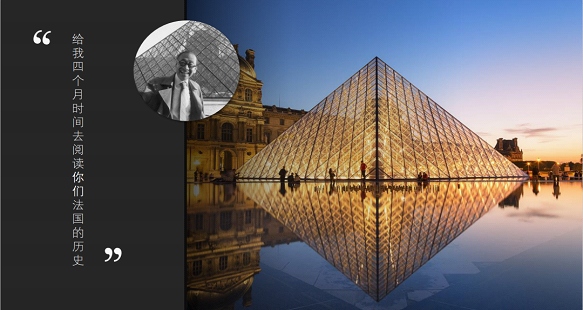

建筑大师贝聿铭在做卢浮宫拿破仑庭院玻璃金字塔设计之前,曾说过“给我四个月的时间去阅读你们法国的历史”,而在当今,我们四个月应该把楼建好了,设计文脉则成为纸上谈兵,成为“逻辑自洽”,只停留在形式上,停留在营销语言里。真要梳理文脉,不仅要求设计师有底蕴,全社会都得有意识有耐心,得有现场实践。在城市得缝隙里去踏勘,去倾听,去寻找,走街访巷,慢慢翻阅古籍,真正对土地产生感情,产生联系,才能找到文脉,让历史在心中产生回想,启迪设计。

有人对作家索尔仁尼琴说过,“总盯着看过去,你会瞎掉一只眼睛。”索尔仁尼琴回答“然而忘记历史,你会双目失明。”好的设计背后一定有一个历史观。

原创

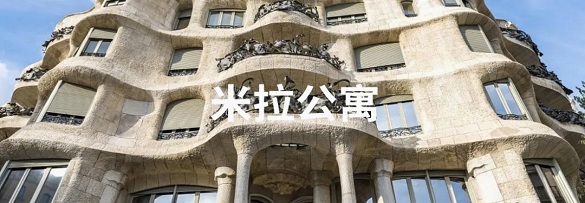

大师都是擅长向大自然学习深有所获的人,例如建筑大师西班牙建筑师安东尼奥·高迪的米拉公寓,波浪形的外观,扭曲回绕的阳台栏杆,和宽大的窗户,有人觉得像非洲原住民在陡峭的悬崖所建造类似洞穴的住所,有人觉得像海浪,有人觉得像熔岩构成的波浪,有人觉得像沙丘。

普利兹克建筑大师密斯·凡德罗范斯沃斯住宅,一个四边透明的盒子,建筑外观也简洁明净,高雅别致。由于玻璃墙面的全透明观感,建筑视野开阔,空间构成与周围风景环境一气呵成,密斯认为这种透明的方式使得住宅的空间与空气得以自由流动。他们是大自然的“具象者”和“抽象者”,从大自然中获取设计灵感,提炼和转译大自然精神。

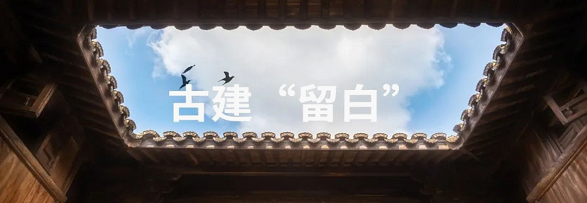

西方如此,东方更是如此。古建庭院中的“留白”,体现将自然天色引入院落景观的思想理念正是与之相契合。

从那些“越老越有创新力”的世界经典大师身上看到了“原创”的秘诀:一是不断向大自然的“宇宙法则”和经过时间沉淀的“人类经典"学习,二是保持天然的敏锐感,并从阅读中锻炼思考能力。

多元

多元,是生态的多样性,是要有根的,它的根,要深植于“文脉”和“原创”当中。如果说文脉和原创是“美丽城市”生长的土壤,那么“多元”就应是一个城市最直观的体现。“堆砌的单调≠丰富,堆砌的一元≠多元,多元一定是丰富复杂的。”

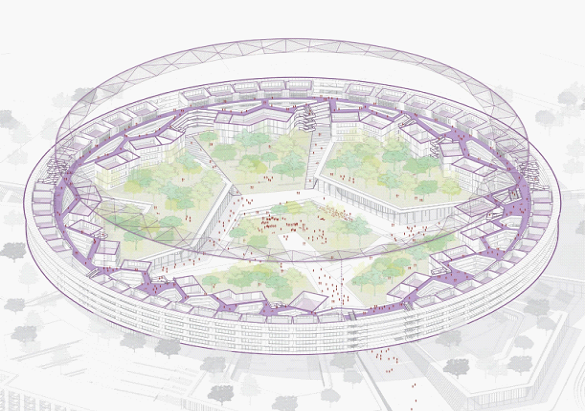

吴彦老师认为复杂世界的简单法则是生命体、城市、公司,乃至一切复杂万物都存在相通的内在生长逻辑,而聚落的形成包括天候、地理、人文的各个因素。设计所有部分,设计所有细节,看似偶然成形的风格,不造作的风情,自然产生的景物,皆为计算后的设计成果。

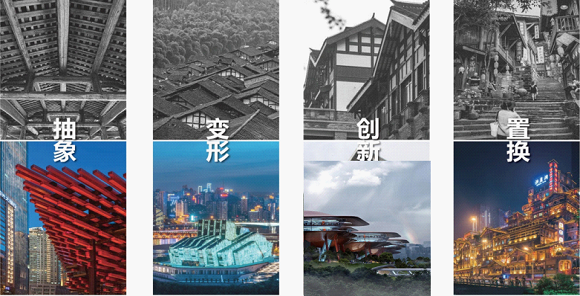

吴彦老师聚焦巴渝文化,关注巴渝建筑演变,从中提取关键词,总结出他对重庆的建筑印象:“透+叠+朴+巧”。当代建筑设计从传统建筑形态、功能等角度进行“抽象”、“变形”、”创新“、”置换“形成形态各异的建筑作品。在继承传统巴渝建筑特色的同时,充分发扬巴渝地区人民因难见巧,应变无方的创新精神,在适应巴渝地区气候,地理和人文条件下,因地制宜,大胆创新,创作出具有巴渝风尚的新时代建筑,是吴彦设计作品的另案来源。

吴彦老师通过以近年来教育建筑实践为例,探讨了建筑设计中关于审美的认知,他认为,建筑的美在于:美在合理的近旁-------(理解),美在创新的闪现-------(想象) ,美在细节的匠心-------(情感)。

在高新区这片土地上,如何筑好凤凰巢,如何建设兼具地域化、国际化等特点的建筑,打造顺应自然、文脉深厚、颇有意境的生态人居环境,都是我们应当仔细思考的主要命题。

我们要综合考量土地的使命,集合本土文化、内涵和生态等多样化元素,在满足实用性功能的基础上考虑建筑与景观赋予人以丰富的视觉体验,在秉承设计原则和规则的同时,呼应每个场地、每个项目自身不同的条件,携手推动西部重庆科学城项目建设高质量发展!